- 行业资讯

NO.1

巨头阴影下的困境:

中国企业的突围之路为何艰难?

电缆与管道穿隔密封系统行业的技术壁垒,犹如一道厚重的“技术高墙”。国际巨头在材料配方、结构设计、工艺标准等领域深耕数十年,构筑了难以逾越的护城河。这种垄断不仅体现在技术层面,更反映在行业生态的多个维度:

1

技术代际差

高端MCT密封系统需兼顾极端环境适应性(如深海高压、核电辐射、超低温等)与超长寿命,传统技术迭代周期长,难以快速响应新兴工业场景的需求。而中国企业在早期缺乏核心专利积累,面临“技术追赶”与“场景适配”的双重压力。

2

服务响应滞后

全球化企业虽具备规模优势,但标准化服务模式往往难以满足中国客户的定制化需求。从方案设计到交付周期,从售后响应到备件供应,效率与灵活性成为亟待突破的瓶颈。

3

成本与价值的平衡

高端MCT密封系统的定价体系由技术溢价、品牌价值与全球供应链成本共同决定。中国企业在技术突破初期,既要面对国际品牌的“价格压制”,又要解决自身成本优化的难题。

NO.2

从“技术追随者”到“行业领航者”

泰士特破解工业密封困局

为解决国内工业领域穿隔密封的痛点,泰士特以“破局者”姿态切入市场。一方面,传统密封技术存在安装效率低、维护成本畸高、极端工况适应性差等固有弊端;另一方面,进口密封产品虽性能稳定,却因高昂成本、漫长供货周期及技术壁垒限制,成为掣肘国内工业发展的“隐形枷锁”——例如船舶管线穿隔密封需持续应对高温、高压、腐蚀等复杂环境,进口垄断不仅推高项目成本,更可能导致关键工程延误,甚至陷入技术“卡脖子”困境。

泰士特科技创立于2003年,以创新打破僵局。团队精准捕捉MCT密封市场的战略机遇,率先切入这一蓝海领域,直面行业痛点,通过系统性吸收国际先进密封技术精髓,同步深度融合本土工业场景需求,实现从“技术模仿”到“创新超越”的蜕变。其自主研发的穿隔密封系统,不仅在产品性能、功能设计上比肩国际品牌,更以更优的性价比、更快的响应速度及定制化服务能力,重构行业价值标准。如今,泰士特产品已广泛应用于电力、海事船舶、石油化工等核心领域,推动中国工业密封技术迈入自主领先的新纪元。

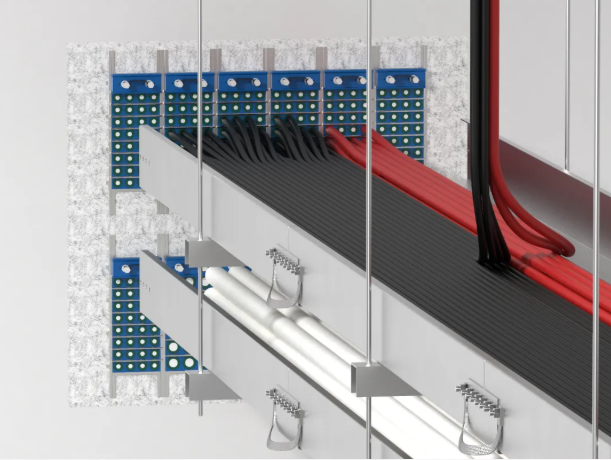

模块化革命:技术突破重塑密封新标准

模块化革命

泰士特“可剥离变径”模块化密封系统,能够实现管径的动态适配。其积木式组合设计,可精准匹配任意尺寸电缆或管道,无需拆除线管即可灵活调整,大幅降低后期改造难度,现场调整效率提升30%。

材料黑科技

采用自主研发的三元乙丙橡胶材料,能在-52℃到90℃极端温度区间稳定运行,还具备防火、防爆、抗震、耐腐蚀等全性能覆盖。

军工级品控

将军工级标准融入生产,每件产品都要经过极限模拟实验(比如盐雾腐蚀、酸碱喷淋、防火防爆测试等)。这种“偏执式打磨”让产品拿下俄罗斯船级社(RS)、中国船级社(CCS)等国际认证,甚至成为LNG运输船、核电站、深海平台的最佳选择。

价值重构:把“卖产品”变成“卖安心”

泰士特明白:打破垄断不能只靠技术,更要重构服务价值,用心打造了“全链条一站式服务体系”:

从设计到售后全包

客户提交需求后,团队会提供定制化方案设计、现场安装指导、安全评估等一站式服务,7*24小时响应。

“零停机”维护革命

模块化设计实现“管线零拆除”维护,传统密封材料及方案维修需整体拆线导致项目停机损失巨大,而泰士特只需更换局部模块,维护成本降低45%。

新一代模块化防火封堵产品及技术方案让中石化、中石油、国家电网等上千家客户实现了全生命周期成本最优,甚至让部分国际巨头客户主动寻求合作。

NO.3

逆袭背后的“中国制造密码”

泰士特的突围,藏着中国制造的两大关键逻辑:

死磕研发的“长线思维”

作为国家级“专精特新小巨人”,泰士特每年将营收的15%投入研发,研发人员占比高达31%。

公司不仅建立了一套覆盖基础研究、应用开发、成果转化的全链条研发体系,更敢于在前瞻性领域“下重注”。截至目前,公司累计获得专利授权超200项,其中国家发明专利10余项。

产学研融合的“中国速度”

泰士特与深圳大学、哈工大等高校共建产学研平台,将前沿理论快速转化为工程应用。通过“人才共育+项目共担”机制,打破学科壁垒,实现技术瓶颈攻关周期缩短,让创新成果以更快节奏服务国家战略性新兴产业需求。

从“国产替代”到“全球输出”:泰士特的产品已应用于全球1000+上市集团和央企项目,证明了中国技术不仅能“守得住”,更能“打出去”。泰士特不仅打破了海外巨头长期垄断的格局,更以“技术+服务”双轮驱动,在全球市场构建起覆盖研发、生产、运维的本土化生态链。从跟随者到领跑者,泰士特用实践印证:中国技术正以硬实力站上全球舞台,在合作与竞争中书写新的技术主权篇章。